(以下は 2016/10/10の月曜のことですが・・・)

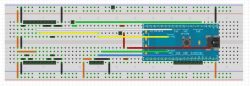

PCA9956BのRGBバーグラフを入れてまずはブレッドボードでテスト。

普通に動作したので、Adafruitのブレッドボードタイプ基板Perma-Protに載せ替えた。

通常のブレッドボードと違ってPerma-Protはセンターの部分が1ピン分短いのだった。左右も63ピンではなく60ピンだけども。

ブレッドボードからブレッドボードタイプの基板への移植なので作業は超楽ちんでした。

次はこいつのケースを3Dプリントするか、プラバンで作るかだな。あと、PCA9956BのRGBバーは少し光り方を変更する予定。今は8個使って250w単位だけど、100w単位にして色で表現したい。0-800は緑系で、801-1600は黄色系で、1601-2400はオレンジ系で、それより上は赤で。うーんやはりBlueのLEDの出番がない(笑)。